在当今全球化的背景下,国际间的经济、政治和文化联系日益紧密,作为世界上两个主要的大国,俄罗斯与中国之间的关系不仅限于地缘政治层面,还包括了经济上的深入合作,能源领域的合作尤为引人注目,尤其是关于“中国需要多少石油就准备提供多少”的表述,这一说法背后蕴含着两国间复杂的利益博弈与互利共赢的关系。

让我们从历史的角度审视中俄能源合作的起点,自20世纪90年代以来,随着苏联解体和冷战结束,中俄之间开始出现一系列的政治和经济交流,1995年,中俄双方签署了《中华人民共和国政府和苏维埃俄罗斯联邦政府联合公报》,标志着两国正式建立外交关系,并在能源领域展开了密切的合作,根据协议,俄罗斯向中国提供了大量石油资源,包括阿穆尔河油田等,而中国则通过购买俄罗斯原油,实现了对能源需求的保障。

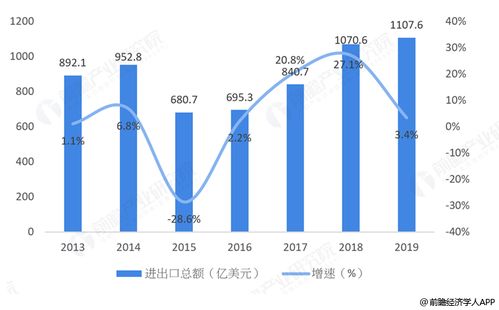

随着中国经济的快速发展和对石油资源需求的增加,两国在能源供应方面也出现了新的挑战,为了满足国内不断增长的需求,中国开始加大对进口石油资源的依赖程度,特别是近年来,中国成为世界最大的石油消费国之一,对石油资源的需求量显著上升,面对这样的形势,中俄两国之间的能源合作关系面临着如何平衡供需关系的问题。

在此背景下,“中国需要多少石油就准备提供多少”这句表述便应运而生,这一口号并非单方面的供应承诺,而是体现了两国在能源安全问题上的一种战略考虑,它意味着,只要中国的能源需求增加,俄罗斯就会相应增加其石油出口,这种安排不仅确保了中国在能源上的基本稳定,同时也为俄罗斯开辟了一条重要的贸易通道和市场机会。

这种供应机制的背后涉及多方面的因素,俄罗斯拥有丰富的石油资源,尤其是西伯利亚地区的油田,这些资源对于满足中国庞大的能源需求至关重要,中国作为全球第二大经济体,其对能源的需求量巨大,这也使得两国在能源领域形成了深度绑定,在这种情况下,任何一方都不能单独决定能源供应的数量,必须通过双边或多边协议来协调。

除了直接的石油供应外,中俄两国还在天然气领域开展了广泛的合作,据相关数据显示,目前中国已经成为俄罗斯最大液化天然气(LNG)买家,每年从俄罗斯进口的天然气量已经达到了数千亿立方米,中俄双方还计划建设一条连接中国东北地区和俄罗斯远东地区的天然气管道,进一步加强了两国在能源领域的互联互通。

这种能源合作模式的成功实施,也为两国带来了诸多正面影响,通过相互提供的能源资源,两国可以实现经济互补,共同推动本国经济发展,能源合作项目的建设和运营过程中,促进了两国之间的基础设施建设和技术交流,提高了两国人民的生活水平,能源合作还增强了两国的战略互信,为未来可能发生的复杂局面打下了坚实的基础。

值得注意的是,在中俄能源合作中,双方的合作并非完全无条件的,能源价格波动和国际局势变化等因素都会影响到两国之间的能源供应关系,油价上涨可能导致俄罗斯减少对中国的石油出口;反之亦然,双方都需要保持警惕,采取灵活的应对策略,以维护自身的经济利益和社会稳定。

另一个关键点在于,中俄能源合作的发展方向正在发生转变,传统的油气输送方式正逐渐被更加高效、环保的清洁能源替代,中国政府提出了“碳达峰”和“碳中和”的目标,旨在减少温室气体排放,促进绿色可持续发展,在这种背景下,中俄双方都在积极探索新能源和可再生能源的应用,如太阳能、风能等,以降低对传统化石燃料的依赖,实现能源结构的优化升级。

展望未来,中俄能源合作将继续深化和发展,预计在未来几年内,中俄双方将进一步扩大在天然气管道、海上油轮运输以及新能源项目等方面的合作,特别是在海上能源开发方面,中俄双方将携手推进北极航道的利用,探索北极地区的油气资源潜力,这对于提高能源供应的安全性和可靠性具有重要意义。

中俄双方也在积极推动能源科技创新和国际合作,中国国家主席习近平曾多次强调要构建人类命运共同体,倡导通过科技合作和创新来解决全球性问题,在这种背景下,中俄两国将在能源技术研发和应用领域开展更深层次的合作,共同推动能源领域的科技进步。

中俄能源合作是一个充满活力和潜力的领域,尽管面临一些挑战,但凭借双方的共同努力和智慧,中俄两国完全可以克服困难,实现互利共赢的局面,在这个过程中,中俄两国不仅能够实现各自经济的增长,还能在全球范围内发挥更大的作用,为维护世界的和平与发展做出贡献。